中国共产党第七次全国代表大会会场图

中央大礼堂坐落于延安杨家岭革命旧址,1945年,党的第七届全国代表大会在这里召开。

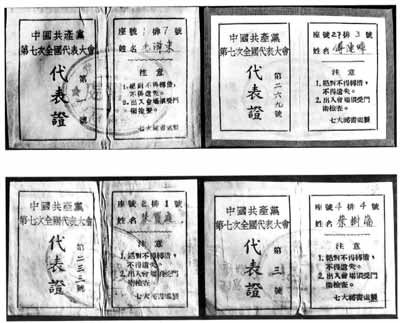

图为中共“七大”代表毛泽东等人的代表证

1945年春夏之交,备受全党关注的中国共产党第七次全国代表大会于4月23日至6月11日在延安胜利举行。

七大召开之际,正值世界反法西斯战争和中国抗日战争即将取得胜利的前夕,这是决定中国命运的一个关键时刻。中国共产党为这次大会的召开已经进行了长时间的酝酿和筹备。从六大到七大,相隔了17年。

多次动议召开七大

六大闭幕以后,中共中央即酝酿筹备召开党的七大,但一直没能实现。直到整风运动后,全党思想空前统一,中共中央认为作出党的若干历史问题决议的时机已经成熟,召开党的七大可提上日程。

1944年5月10日,毛泽东主持中央书记处会议,讨论召开党的七大问题。会议决定,立即着手各方面的准备。决定组织七大各报告准备委员会:党内历史问题决议准备委员会、军事问题报告委员会、组织问题报告委员会、统一战线工作报告委员会。会议还决定,在七大前召开六届七中全会。

从5月21日开始,中共扩大的六届七中全会在延安杨家岭召开。由于时局的发展变化和为七大准备的文件反复讨论修改,这次全会直到1945年4月20日才结束,前后持续了11个月。经过数月的努力,为七大准备的各项报告相继起草完成。

几度变更七大会址

与七大开会的时间数度变更一样,会议地点的确定也是反复了多次,最终才落脚延安杨家岭的。

中共中央最初考虑是在陕北安塞县举行党的七大,接着又考虑将会址放在枣园后沟,都因为各种原因放弃了。最后,经多方权衡并报中央书记处拍板同意,将七大会址选定在延安杨家岭。方案确定后,便于1941年开始动工修建杨家岭中央大礼堂。礼堂建设速度很快,历经一年多,于1942年建成。礼堂大厅长36米、宽34米、高11米,可容纳近千人。

修建礼堂时因对其用途严格保密,许多人不明白为何在边区经济十分困难的情况下大兴土木,修建工程浩大的礼堂。为此,还有些人向任弼时、李富春提意见,认为这是铺张浪费。直到七大召开时,大家才明白了其中的原委。

与会代表艰辛赴延安

自1939年中央明确要求各地代表选出待命后不久,代表们陆续从各地出发,但是奔赴延安的路程却是障碍重重,险象环生,异常艰难。

香港党组织选出的七大代表历时整整一年,才到达延安。其间,跨越11个省,越过无数的艰难险阻,行程万余里,可谓是一次艰苦的“长征”。

离陕北根据地较近的晋察冀代表,为了避免与敌人遭遇,只能走山路、走小路。1940年4月的一天晚上,他们通过太原市西南白水镇的铁路后被日军发现,敌人从山顶上袭击他们,有的代表不幸牺牲,有的被打伤,有的被俘,损失比较大。后来,幸存代表又经历几次险境,翻山越岭,淌河过江,经过两个多月的艰苦行军,终于在6月底到达延安。

新四军和皖南地区代表们的遭遇最为惨烈。他们一行24人,在南方九省代表之后到达安徽无为时,被国民党扣押起来,最后全部遇害。

刘少奇从华中到延安,途中历时一年,穿越了104道敌人封锁线,陈毅赴延安也走了近半年。由此,我们可以想象出,七大代表是在多么险恶的环境中才汇集到延安,也可以想象出,在战争年代把各地党代表集中起来,召开一次全国代表大会,是多么的不容易。

开幕式上毛泽东纵论两个中国之命运

4月21日,延安杨家岭中央大礼堂在阳光的照耀下显得格外醒目。根据中共中央的要求,经各级党组织层层推选、审查,最后确定出席这次大会的代表共755名,其中正式代表547名,候补代表208名,代表全党121万名党员,分为中直(包括军直系统)、西北、晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫、山东、华中和大后方8个代表团。在七大代表中,年龄最大的近70岁,最小的才20岁左右。

当出席大会的700多名代表走进会场,顿感充满着团结喜悦的气氛。这一具有历史意义的盛会,使代表们百感交集。17年前,由于当时严酷的白色恐怖,党的第六次代表大会是在苏联莫斯科郊外召开的。如今,党更加成熟了,发展壮大了,他们无不为此感到欢欣鼓舞,更把出席这次大会看作是崇高的荣誉。大会还安排了15名人员出席旁听,他们是从事华侨和海外工作的中共党员,以及在延安的日本、朝鲜、苏联、越南、泰国等外国共产党员。

23日下午3时,当毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来等15名主席团成员走上主席台时,全体代表起立,热烈鼓掌。在庄严的《国际歌》声中,大会秘书长任弼时宣布中国共产党第七次全国代表大会开幕,毛泽东致《两个中国之命运》的开幕词。结束开幕词时,毛泽东高声领呼口号:“中国人民万岁!”“中国共产党万岁!”“中国共产党第七次全国代表大会万岁!”代表们振臂响应,声震霄汉。

接着,朱德、刘少奇、周恩来、林伯渠以及日本共产党领袖冈野进在开幕式上发表了演说。彭真作了《关于代表资格审查报告》,大会一致通过了这个报告。

制定走向未来的路线和纲领

开幕典礼的第二天,大会即进入主要议程。毛泽东向大会作政治报告,报告共分5个部分:一、中国人民的基本要求;二、国际形势和国内形势;三、抗日战争中的两条路线;四、中国共产党的政策;五、全党团结起来,为实现党的任务而斗争。

报告科学地分析了国际国内形势,抓住了当时时局的关键,郑重地提出了中国人民强烈希望建立民主联合政府、打败日本侵略者、建设新中国的基本要求。毛泽东在报告中提出了一条马克思主义的政治路线,这就是“放手发动群众,壮大人民力量,在我党领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个新民主主义的中国”。

报告的最后一部分,毛泽东着重总结和论述了党的三大作风,指出:“以马克思列宁主义的理论思想武装起来的中国共产党,在中国人民中产生了新的工作作风,这主要的就是理论和实践相结合的作风,和人民群众紧密地联系在一起的作风以及自我批评的作风。”这是党的优良传统,也是中国共产党区别于其他非无产阶级政党的显著标志。

不过,毛泽东的《论联合政府》的政治报告,并没有像以前和以后的代表大会那样在会上宣读,而是印发给了大家。这个书面报告的内容很丰富,现在读起来仍能让人感受到毛泽东那洋洋洒洒、旁征博引、诙谐幽默、不拘一格的清新文风。当然更重要的是他那充满智慧、深刻而又新鲜的思想。

新一届中央领导集体的产生

5月24日,毛泽东就第七届中央委员会的选举方针讲了话。他希望中央委员会包含有大批没有犯过路线错误的同志;一批犯过路线错误但今天表示放弃错误路线接受正确路线的同志;以及大批有全国影响和地方影响的同志。在选举中先是小组提名,经过充分讨论后,进行预选,再正式提名,最后进行无记名投票。以这样的民主方式进行选举,在我党的历史上还是第一次。

这次大会后的七届一中全会,选举毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时5人为中央书记处书记,毛泽东为中央委员会主席。这个领导集体的每个成员,在领导中国革命斗争中都有着突出的贡献,毛泽东又是其中杰出的代表。正如毛泽东思想逐步为全党所认识和接受一样,毛泽东成为这个中央领导集体的核心是众望所归。后来成为党的第二代领导核心的邓小平说:“我们党的历史上,真正形成成熟的领导,是从毛刘周朱这一代开始”,“中国共产党才真正形成了一个稳定的成熟的领导集体。以前的领导都是很不稳定,也很不成熟的”。

毛泽东思想写进党章

七大是中国共产党在新民主主义革命时期极其重要的一次、也是最后一次代表大会。它总结中国新民主主义革命20多年曲折发展的历史经验,制定了正确的路线、纲领和策略,克服了党内的错误思想,使全党特别是党的高级干部对于中国民主革命的发展规律有了比较明确的认识,从而使全党在马克思列宁主义、毛泽东思想的基础上达到了空前的团结。这次大会为党领导人民去争取抗日战争的胜利和新民主主义革命在全国的胜利,奠定了政治上、思想上和组织上的深厚基础。

党的七大另一个重大历史性贡献是将毛泽东思想写在了党的旗帜上,确立毛泽东思想为党的指导思想并写入党章。

七大通过的新党章指出:“毛泽东思想,就是马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想,就是中国的共产主义,中国的马克思主义。”党章规定:中国共产党以马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想——毛泽东思想,作为自己一切工作的指导方针,反对任何教条主义的或经验主义的倾向。

6月11日,大会举行隆重的闭幕式,毛泽东致闭幕词。他说:“我们开了一个很好的大会”,“我们开了一个胜利的大会,一个团结的大会”。他向全党发出了鼓舞人心的号召:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”毛泽东的这篇闭幕词,会后经整理修改后,以《愚公移山》为题,收入《毛泽东选集》第3卷,成为马列主义、毛泽东思想的经典之作。

中国共产党第七次全国代表大会,是中国共产党成立以来,两次代表大会间隔最长、会期最长、出席大会代表人数最多的一次代表大会。七大以“团结、胜利”的大会载入史册,在中国共产党的历史上具有重要意义。